Intuitiv, schnell und immer aktuell - jetzt Handelsblatt App installieren.

Finanzvergleich AnzeigeSoftwarevergleich Anzeige

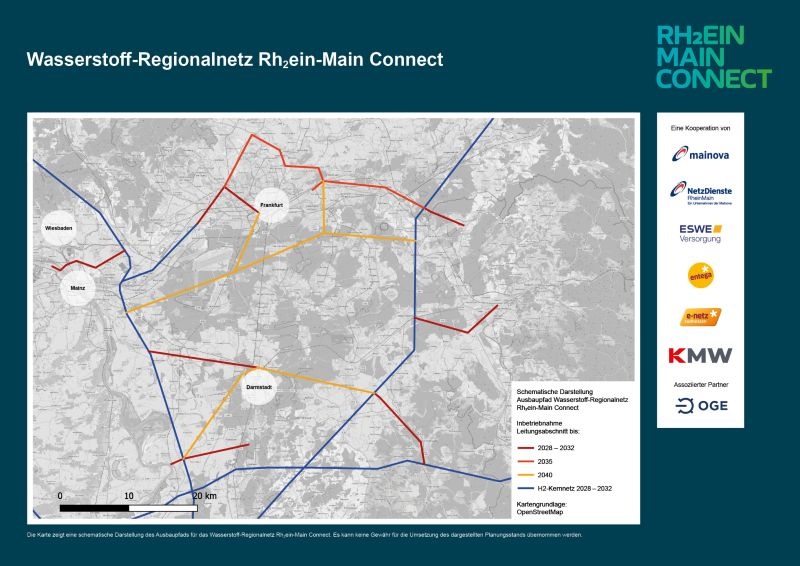

In der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main entsteht derzeit eine der ambitioniertesten Infrastrukturinitiativen der deutschen Energiewende: Mit dem Projekt Rh₂ein-Main Connect formiert sich ein regionales Wasserstoff-Verteilnetz, das ab 2030 erste Ankerkunden in Industrie und Energiewirtschaft mit klimaneutralem Wasserstoff versorgen soll. Rund 210 Kilometer Leitungslänge, ein Investitionsvolumen von rund 430 Millionen Euro und ein Konsortium aus acht Unternehmen machen das Vorhaben zu einem Leuchtturmprojekt – ausgezeichnet mit dem „Innovationspreis Neue Gase“.

.jpg?itok=RLfJ22jr)

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft – vielseitig einsetzbar, klimafreundlich und speicherbar. Gleichzeitig steht der Aufbau einer lokalen Wasserstoffwirtschaft in Deutschland noch am Anfang. Die hessische Energiewirtschaft übernimmt dabei eine entscheidende Rolle: Von der Erzeugung über den Transport bis zur Anwendung in Industrie, Verkehr, Strom- und Wärmeerzeugung.

Mit dem Projekt Rh₂ein-Main Connect soll diese Vision greifbare Realität werden. Die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main erhält ein eigenes regionales Wasserstoffnetz, das mehrere zentrale Verbrauchsorte miteinander verknüpft und perspektivisch bis 2045 zur vollständigen Dekarbonisierung beitragen soll. Der Aufbau erfolgt in enger Abstimmung mit dem nationalen Wasserstoff-Kernnetz. Rh2ein-Main Connect schafft ein Bindeglied zwischen dem H2-Kernnetz der Kernnetznetzbetreiber und den örtlichen H2-Verteilnetzen der acht Kooperationsunternehmen.

Bereits im Frühjahr 2023 haben sich regionale Energieversorger und Netzbetreiber zusammengeschlossen, um eine Antwort auf die Frage zu liefern, wie Energieversorgung in einer klimaneutralen Zukunft aussehen kann. Mit dabei: Mainova AG, ENTEGA AG, ESWE Versorgungs AG, Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW), e-netz Südhessen AG, NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH, Open Grid Europe GmbH (OGE) und GASCADE Gastransport GmbH. Dr. Marie-Luise Wolff, Vorstandsvorsitzende der ENTEGA AG, betont: „Mit Blick auf die angestrebte Klimaneutralität in Hessen bis spätestens 2045 müssen wir bereits heute die Entscheidung treffen, wie wir Industrie und Mittelstand zukünftig nachhaltig mit klimaneutraler Wärme und Strom versorgen wollen.“

Geplant ist, ab 2030 erste Leitungsabschnitte zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Die Netzlänge soll bis 2040 auf rund 210 Kilometer anwachsen. Dort, wo es möglich ist, werden bestehende Erdgasleitungen umgewidmet – ein pragmatischer Ansatz, um zügig in die Fläche zu kommen.

Die Netzstruktur soll offen sein für Wasserstoff aus Fernleitungen und dezentraler Elektrolyse. Eine Besonderheit: Industriepartner vor Ort können künftig auch selbst erzeugten Wasserstoff einspeisen.

Der erwartete Wasserstoffbedarf der Region ist enorm: Für 2032 rechnet man mit einem Jahresbedarf von rund 6 Terawattstunden (TWh), bis 2045 könnten es über 24 TWh werden. Jörg Höhler, Vorstandsvorsitzender der ESWE Versorgungs AG, hebt hervor: “Die Industrie als Abnehmer ist natürlich ein zentraler Bestandteil dieses Projekts. Alle drei Versorger haben in ihren Netzgebieten Großkunden, die für Ihre Produktionsverfahren nicht auf Moleküle verzichten können. Da reden wir von größeren Industriestandorten, die viel Wärme und Dampf für ihre Produktionsprozesse benötigen. Auf diese Unternehmen sind wir frühzeitig zugegangen, denn unsere Kunden müssen sich im Zuge der Dekarbonisierung auch frühzeitig auf den Brennstoffwechsel einstellen und ihre Investitionen planen. Insofern verstehen wir unser Projekt auch als Beitrag zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Frankfurt/Rhein-Main.“

Ein zentrales Element für den Erfolg von Rh₂ein-Main Connect ist die Einbindung in das nationale Wasserstoff-Kernnetz. Die beiden Projektpartner OGE und GASCADE verfolgen hier mit den Vorhaben "H₂ercules" und „Flow“ eigene Großprojekte. Ziel ist es, Verbraucher in Süd- und Westdeutschland mit grünem Wasserstoff aus heimischer Produktion sowie über Importrouten zu versorgen. Dr. Thomas Hüwener, Sprecher der OGE-Geschäftsführung, weiß: „Für die regionale Durchdringung benötigen wir die Verteilnetzbetreiber, um gemeinsam so die Dekarbonisierung mittels Wasserstoffs für eine breite Gruppe von Abnehmern zu ermöglichen.“

Bereits 2014 begannen ESWE Versorgungs AG und Mainova AG mit ersten praktischen Schritten. Gemeinsam mit Partnern aus der Thüga-Gruppe errichteten sie eine Power-to-Gas-Anlage zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff – ein Vorläufer moderner Wasserstoffanwendungen im Netz. „Die vorhandenen Gasnetze wurden erstmals nicht nur als Transportmittel, sondern auch als Speicher für erneuerbare Energien genutzt“, erinnert sich Jörg Höhler.

Auch heute entstehen in der Region weitere Modellprojekte:

Auch Unternehmen wie Merck setzen auf Wasserstoff. Matthias Bürk, Standortleiter in Darmstadt, erklärt: „Der geplante Aufbau eines Wasserstoffverteilnetzes ab 2030 bestärkt uns darin, an unserem Standort auf grünen Wasserstoff zu setzen. Erdgas und Wasserstoff sind in ihren Eigenschaften zwar sehr verschieden. Ein Betrieb unserer Anlagen mit Wasserstoff erfordert zwar eine Umrüstung und entsprechende Investitionen. Dies ist jedoch möglich und wird auch von uns ins Auge gefasst. Wir setzen bereits heute auf einen Energiemix an erneuerbaren Energien: Geothermie, Photovoltaik. In Zukunft kann es grüner Wasserstoff sein, der hinzukommt.”

Das Projekt wurde im Dezember 2024 mit dem Sonderpreis der Jury des „Innovationspreises Neue Gase“ ausgezeichnet. Die Schirmherrschaft übernahm das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Der Preis wird seit 1980 alle zwei Jahre vergeben und von den Branchenverbänden BDEW, DVGW und Zukunft Gas sowie der ASUE getragen. Der Fokus lag hierbei besonders auf der Transformation der Energiebranche. Die Jury lobte: „Das Gemeinschaftsprojekt zeigt, wie wichtig die regionalen Akteure für den Wasserstoffmarkthochlauf sind. Der starke Verbund aus regionalen Unternehmen verknüpft die Industrie- und Gewerbeversorgung mit der Stadtteilversorgung und nimmt sich dabei der wichtigen Aufgabe an, das Gasverteilnetz zu transformieren und an das Wasserstoff-Kernnetz anzuschließen."

Trotz des Engagements der Partner ist klar: Die Investitionen in Höhe von 430 Millionen Euro bis 2040 können von den Verteilnetzbetreibern nicht allein gestemmt werden. Die Finanzierung kann dabei – vergleichbar zum Kernnetz – privatwirtschaftlich durch die Netzentgelte der Nutzer erfolgen – neben einer finanziellen Anschubförderung sind dazu aber weitere Voraussetzungen erforderlich: Konkret fordern die Projektpartner eine vergleichbare staatliche Regelung für einen Amortisationsmechanismus, angelehnt an das Modell des Wasserstoff-Kernnetzes, bei dem Risiken zwischen dem jeweiligen Netzbetreiber und dem Bund bzw. dem Land Hessen nach gleichem Muster verteilt werden.

Da es in den ersten Jahren des Wasserstoff-Hochlaufs relativ wenige Abnehmer im Rhein-Main-Gebiet geben wird, können die anfänglich hohen Investitionskosten nicht voll auf die Nutzer umgelegt werden – die Netzentgelte werden daher gedeckelt, um zu verhindern, dass anfänglich sehr hohe Entgelte den Wasserstoffhochlauf behindern.

„Darüber hinaus sind Förder- und Finanzierungsprogramme aus öffentlichem und privatem Sektor notwendig", so ESWE-Vorstand Höhler. Das Land Hessen könnte hierbei einen entscheidenden Beitrag leisten, um das erste öffentliche, klimaneutrale Wasserstoff-Verteilnetz im Rhein-Main-Gebiet auf den Weg zu bringen.

Um für die Herausforderungen von morgen gewappnet zu sein, brauchen wir heute den Mut, neue Schritte zu gehen. Rh₂ein-Main Connect ist genau ein solcher Schritt: ein Beispiel dafür, wie Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Entwicklung zusammengedacht werden können.

Das Projekt steht sinnbildlich für einen integrativen Ansatz: Überregionale Versorgung, lokale Produktion und sektorenübergreifende Nutzung greifen hier ineinander. Mit technologischem Know-how, regionaler Verantwortung und politischer Rückendeckung kann die Rhein-Main-Region zum Blaupausenstandort für den bundesweiten Wasserstoffhochlauf werden – und weit über die Landesgrenzen hinaus Impulse setzen.