Intuitiv, schnell und immer aktuell - jetzt Handelsblatt App installieren.

Finanzvergleich AnzeigeSoftwarevergleich Anzeige

Von der Windkraft zur Molekülwirtschaft: In Sachsen-Anhalt entsteht ein einzigartiges Reallabor der Energiewende. Der Energiepark Bad Lauchstädt zeigt, wie eine grüne Wasserstoffwirtschaft auf industriellem Niveau Realität wird – und was noch fehlt, damit sie skalieren kann.

Bad Lauchstädt liegt nicht gerade im Zentrum der Weltwirtschaft – doch genau hier, im Saalekreis südwestlich von Halle, wird derzeit an der Energiewelt von morgen gebaut. Auf einer Fläche von rund 12 Hektar entsteht mit dem Energiepark Bad Lauchstädt eines der ambitioniertesten und technisch innovativsten Wasserstoffprojekte Europas. Es ist ein Ort, an dem zentrale Fragen der Energiewende nicht nur diskutiert, sondern konkret beantwortet werden sollen: Wie lässt sich grüner Wasserstoff effizient und in großen Mengen produzieren? Wie kann man ihn speichern, transportieren und sicher in industrielle Prozesse einspeisen?

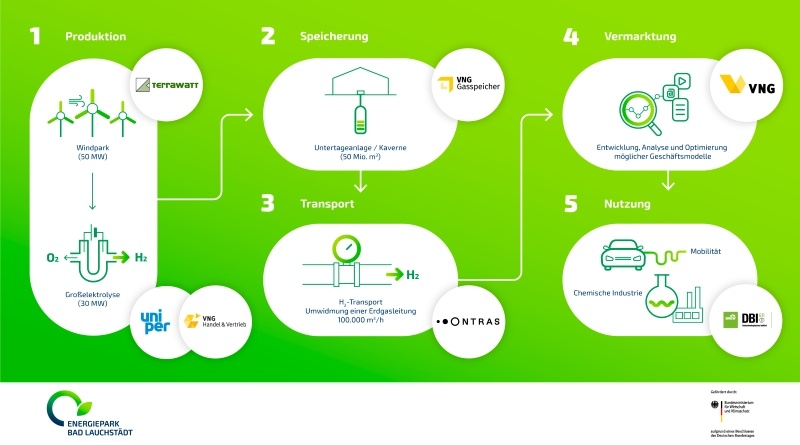

Im Gegensatz zu vielen Pilotprojekten, die für einen kleinen Maßstab ausgelegt sind, geht der Energiepark Bad Lauchstädt einen entscheidenden Schritt weiter: Hier wird die komplette Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff erstmals auf industriellem Niveau erprobt – von der Windstromerzeugung über Elektrolyse, Transport über umgewidmete Erdgasleitungen bis hin zur Nutzung in der Industrie und perspektivisch der Speicherung in unterirdischen Salzkavernen.

Kern des Projekts ist eine 30-Megawatt-Elektrolyseanlage, die direkt mit einem benachbarten Windpark verbunden ist, der bereits im Juni 2024 in Betrieb genommen wurde. Der dort erzeugte Strom dient nach Fertigstellung des Elektrolyseurs zur Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff – vollständig emissionsfrei, klimaneutral und „grün“. Für die Entwickler des Projekts – ein Konsortium aus Terrawatt Planungsgesellschaft, Uniper, VNG Handel & Vertrieb, VNG Gasspeicher, ONTRAS, DBI – Gastechnologisches Institut und VNG AG – ist der Energiepark mehr als nur ein Technologiedemonstrator: Er ist eine Machbarkeitsstudie im Großmaßstab.

Im Energiepark Bad Lauchstädt entsteht so ein Meilenstein der Energiewende: eine der ersten Großelektrolyse-Anlagen weltweit, die direkt mit einem neu errichteten Windpark gekoppelt ist. Herzstück ist ein 30-Megawatt-Elektrolyseur des Dresdner Unternehmens Sunfire, der Grünen Wasserstoff ausschließlich mit erneuerbarem Strom erzeugt. Acht moderne Windenergieanlagen in unmittelbarer Nähe liefern jährlich rund 145 Millionen Kilowattstunden – genug, um etwa 26,9 Millionen Normkubikmeter Wasserstoff klimaneutral herzustellen. Diese direkte elektrische Verbindung über ein privates Arealnetz ist ein Novum auf internationaler Ebene.

Darüber hinaus hat das Projekt bereits im Betrieb einen spürbaren Effekt auf den CO₂-Ausstoß: Durch die Vermeidung konventioneller Verfahren zur Wasserstoffherstellung werden pro Jahr rund 28.000 Tonnen CO₂ eingespart – Emissionen, die bei der Produktion von grauem Wasserstoff anfallen würden. Damit wird der Energiepark zum echten Reallabor der Energiewende und leistet einen konkreten Beitrag zum Klimaschutz.

Im Ansatz des Energieparks, alle Wertschöpfungsstufen abzubilden, spielt auch die Speicherung von Wasserstoff eine wichtige Rolle. Die VNG Gasspeicher GmbH erprobt im Konsortium den Umgang mit Wasserstoff und errichtet eine Messschiene zur geeichten Mengenmessung des produzierten Wasserstoffs. Dies ist ein vorbereitender Schritt für eine anschließende Projektphase.

Nach erfolgreichen Tests und bei Erreichung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen soll in einer dafür vorgesehenen Salzkaverne Wasserstoff im großen Stil gespeichert und eine entsprechende Obertageanlage errichtet werden. Die Tests der geologischen Eignung der Kaverne laufen bereits und die Mengenmessung zur Überwachung des Gasverhaltens unter Hochdruck wurde installiert. So kann das Gas saisonal gespeichert und bei Bedarf flexibel wieder ausgespeist werden – ein entscheidender Vorteil gegenüber Batterien, die nur kurzfristige Schwankungen abfangen können. Damit könnte Bad Lauchstädt zu einem der ersten Orte Europas werden, an dem geologische Großspeicher für Wasserstoff erprobt und betrieben werden.

Ein weiterer technologischer Baustein des Energieparks ist die Anbindung an das Wasserstoff-Kernnetz. Dazu hat ONTRAS eine 25 Kilometer lange Pipeline aus den 70er Jahren nach umfassender Prüfung erfolgreich auf den Transport von Wasserstoff umgestellt. Dies ermöglicht die direkte Versorgung industrieller Abnehmer, etwa der TotalEnergies Raffinerie in Leuna, einem der größten Chemie- und Raffineriestandorte in Mitteldeutschland.

ONTRAS hat die Transportleitung, mit der der industrielle Wasserstoffkunde beliefert werden soll, bereits im April 2025 in Betrieb genommen. Damit ist das Projekt nicht nur ein Labor, sondern ein realer Bestandteil der regionalen Energieversorgung. Die Anbindung an das entstehende deutschlandweite Wasserstoff-Kernnetz ist bereits mitgedacht – perspektivisch wird der gesamte Standort zu einem überregionalen Knotenpunkt im künftigen H2-Netz.

Die Konsortialpartner haben mit ihrem Projekt nicht nur einen Ankerkunden, sondern auch die Unterstützung der Politik gewinnen können. Der Energiepark wird im Rahmen des Programms „Reallabore der Energiewende“ gefördert, das vom damaligen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ins Leben gerufen wurde. Bei einer Gesamtinvestitionssumme von 210 Millionen Euro erhält das Konsortium in diesem Rahmen 34 Millionen Euro Fördermittel. Damit will der Staat gezielt Technologien und Geschäftsmodelle fördern, die den Weg in eine klimaneutrale Zukunft ebnen sollen. Und so ist der Energiepark ein Erfolgsmodell, das unter realen Marktbedingungen wirtschaftlich tragfähig ist. Als Reallabor der Energiewende wird er zudem wissenschaftlich vom DBI begleitet wird und soll den Wissenstransfer schaffen, der den Hochlauf des Wasserstoffmarktes unterstützt.

Trotz politischer Rückendeckung ist der Weg nicht frei von Hindernissen. Hinzu kommen weitere regulatorische Hürden, die aus Sicht der Branche dringend überarbeitet werden müssen:

Die Region um Bad Lauchstädt ist vom Strukturwandel geprägt: Kohleausstieg, demografischer Wandel und Deindustrialisierung haben Spuren hinterlassen. Der Energiepark bietet hier eine reale Perspektive für neue Wertschöpfung und die Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze. Das Projekt ist deshalb auch ein Signal an die Bevölkerung, dass die Energiewende konkrete, positive Auswirkungen auf das Leben vor Ort hat.

Die Stimmung in der Region ist überwiegend positiv. Viele sehen in der neuen Wasserstoffinfrastruktur eine Chance, dass Mitteldeutschland erneut zu einem energiepolitischen Zentrum wird – diesmal jedoch auf Basis nachhaltiger Technologien.

Der Energiepark Bad Lauchstädt ist nicht allein für die deutsche Energiewende von Bedeutung. Europaweit wächst der Bedarf an Modellen, wie eine Wasserstoffwirtschaft technologisch, regulatorisch und wirtschaftlich tragfähig gestaltet werden kann. Die Kombination aus lokaler Erzeugung, perspektivisch großskaliger Speicherung, direkter industrieller Nutzung und bestehender Infrastruktur ist ein Modell für integrierte Wasserstoffwirtschaft, das sich auf viele Regionen übertragen lässt.

Zudem ist der Standort geologisch und infrastrukturell strategisch günstig gelegen: Die H2-Pipeline im Energiepark ist Bestandteil des Wasserstoff-Kernnetzes, das bis 2032 errichtet wird – und auch internationale Verbindungen (z. B. über H2med) rücken perspektivisch näher.

Der Energiepark Bad Lauchstädt ist kein Leuchtturmprojekt auf dem Papier – sondern eine konkret durchgeplante, industriell durchdachte Blaupause für die Wasserstoffzukunft Deutschlands. Die Herausforderung besteht nun darin, aus dieser Blaupause eine Serie zu machen: mit verlässlichen regulatorischen Rahmenbedingungen, einem belastbaren Marktumfeld und dem politischen Mut, Infrastruktur im Sinne des Klimaschutzes strategisch weiterzudenken.

Wenn das Zusammenspiel aus Technologie, Politik und Markt gelingt, kann hier tatsächlich eine neue Energieära beginnen. Eine, in der aus Wind und Sonne Moleküle werden – und aus regionalen Pilotprojekten ein europäisches Energiesystem der Zukunft.